皆さん、こんにちは!先月お休みさせていただきましたが、久しぶりのお役立ちミニ講座です('◇')ゞ前回、前々回と労働保険、社会保険の加入の手続きのことをお話しましたが、今日はその前の大前提として「人を雇う前、雇った後に抑えておくべきこと」という視点でお話したいと思います✍

僕は雇われる立場だからその視点で考えてみると、、、ハローワークの求人票に大体のことは書いてあるから、それを見て応募して無事採用されたら、まずは自分の雇用形態や保険がどんなふうになっているか書面をもらって確認しないといけないよね!でも、人づての紹介で個人商店で働いてたときは、お給料は手取りで月15万とか口約束みたいな感じで、なあなあでやってたから、そんな契約書見たことないし、今から思い返せば危険やったなあと思うよ(;'∀')

何回も転職してるとそういうこと段々分かってくるわよね(^^;)事業主さんが知らないといけないのはもちろん、働く立場としても会社を選ぶときにどういうところを見たらよいのか少しでも分かるようにお話しますね!

人を雇う前に考えよう!賃金、労働時間と休日、保険のことなど確認しておきたい「6つのポイント」

事業が忙しくなって、人を一人雇って手伝ってもらおうと思ったら、事業主は雇う前に色々考えないといけないことがあります。大きく分けて以下の6つの視点から考えてみましょう。

ポイント1:どういった仕事内容でどれくらいの賃金、賃金体系にするのか?

まず従業員を雇うことになった場合、その職種に見合った賃金を支払わないことには人は来てくれません。また地域や職種別の最低賃金もあり、毎年改定されていますので少なくともそれ以上の賃金でなければ違法になります。また賃金形態に関しても、月給制、日給制、時給制など様々な形態があります。通常は月に1回まとめて給与を支払うことになりますが、例えばその支払い方により月給制は細かく分けると完全月給制、月給日給制、日給月給制があります(正確な定義はないので一般的に多くの事業所で採用されている捉え方を以下説明します。)。

日給月給制…日給制をベースとして給与計算を行い、支払いは月に1回まとめて支払うという給与制度です。

月給日給制…基本月給が一定であるが、欠勤、遅刻、早退などがあった場合に、その時間や日数分を給与から控除して支払う給与制度です。ただし、時間外手当、職責手当、家族手当などの各種手当は控除されません。

完全月給制…毎月の賃金が一定額の給与制度のことです。欠勤、早退、遅刻などがあっても月の給与額は変わりません。

一般的に月給制を謳う多くの事業所では欠勤等に応じて月給からその分を控除する「月給日給制」がとられています。この他、通勤手当、家族手当、住居手当、能力手当など基本給の他に支給する手当がどれくらいあるか、賞与はあるのか、昇給はあるのか等についても、労働者が求職する場合のチェックポイントになります。最初から賃金規程を全て整えておくのはなかなか難しいと思いますが、ある程度は想定しておいた方が良いです。

なお、通勤手当の支給は義務ではありませんが、基本給以外に付与されていることが多い手当です。通勤手当については所得税について「非課税限度額」というのがありますので、それを参考に規程している事業所も多いようです。ちなみに、通勤手当は税金のほうでは限度額までは非課税となりますが、社会保険や労働保険の賃金の計算には非課税限度額内の通勤手当も含まれますので、ご注意ください。

おおよその給与体系が決まったら、支払い方法やサイクル(毎月何日で締めて、何日に給与を支払うのか)についても決めておきましょう。なお、賃金は、通貨で全額を直接本人(未成年を含む)に対して、毎月1回以上定期支払日を決めて支払わなければならないと、決められています🏦

👇最新の職種別の平均賃金についてはこちらを参照してください(なお、すべて時給換算になっておりますが、基本給や諸手当、賞与もすべて含めた平均時給となっております。)

👇各地域や職種別の最低賃金、同一労働同一賃金のガイドラインについてはこちらをご確認ください。

最低賃金ってこんなふうに決められてるんだ!年数ごとの平均賃金も参考になるなあ。これを見れば自分の賃金が妥当なのかどうか分かるよね(^^;)

その他、同一企業内において、例えばいわゆる正社員と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されていますので、その点も後々のために押さえておきましょう。

ポイント2:雇用形態はどうするのか?「有期雇用」なのか?「無期雇用」なのか?

雇用形態についても最初の契約時に決めておかなければならない重要なことです。初めて人を雇う事業主がいきなり無期雇用と言っても、なかなか難しいこともあるでしょう。そのような場合にはとりあえず有期雇用で様子を見てというのもありです。ただし、有期雇用でも契約の更新の可能性はあるのか、ないのかも事前に決めておく必要があります。全く期間限定でその後は雇用しないという場合は最初から「契約更新はなし」として雇うことになりますが、様子を見て続けられそうであれば更新していこうということでしたら、「契約更新の可能性あり」と伝えておく必要があります。また、有期雇用の場合、契約期間については原則3年を超えた期間で契約することはできませんのでご注意ください(例えば、高度で専門的な知識を必要とする業務や満60歳以上の者との有期雇用契約の場合は5年以内までなら可能です。)。

また、無期雇用であれば、事前に定年の定め等もしておかなくてはなりません。現在の法律では、定年年齢は60歳を下回ることはできません。また、定年を65歳未満に定めた場合であっても、事業主には65歳まで定年の引き上げや継続雇用制度の導入、定年の廃止等によって雇用確保措置を行うことが義務付けられています。

僕の職場にも1年間の有期雇用で来ていた人が更新を繰り返して、5年たって無期雇用に転換した人がいるよ!

ちなみに、例えば有期雇用で雇っていた人を無期雇用や正規雇用に転換した場合に、助成金が出る場合があります。そのためにも、あらかじめ就業規則などの規程を整えていたほうが申請が通りやすいというのがあります🍀安定的な雇用の創出のためにも以下の助成金情報をご参照ください!

ポイント3:労働時間や休憩、休日はどれくらいにするのか?

次に、雇う労働者にはどのくらいの時間を働いてもらい休日はどのようにするのかも予め決めておきましょう。また労働時間や休日について、労働基準法に定めがありますのでそれを遵守する必要があります。大まかではありますが、以下ご参考ください。

■労働時間について 原則:1日8時間、1週間40時間を超えて勤務させることはできない。

(ただし、従業員が10人未満の職場で商業、映画(制作を除く)、保健衛生業、接客娯楽業の場合は、1週44時間まで勤務させることができます。)

例えば、以下のような勤務体系にすれば、1日8時間、1週間40時間になります。

📅土日完全週休二日制 1日8時間

📅月曜日~金曜日(平日)1日7時間 土曜日1日5時間

なお、労働時間とは、従業員が事業主の監督・指揮命令下にある時間のことを言います。実際に働く時間だけでなく、それに付随する仕事の準備や片付けなどの時間も労働時間となりえます。また、労働時間の把握については、タイムカードやICカード、使用するパソコン上での記録または管理者が直接確認して記録する方法など自己申告でなく、客観的な方法で行うことが必要になります。

また、季節による繁忙期や閑散期がある業種や、月初や月末など特定の週が繁忙になる業種で、勤務時間の配分を月単位や1年単位で取り決めて、平均して1日8時間、1週間40時間を超えないように予め取り決めしておくこともできます。他にも、フレックスタイム制といって、一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が⽇々の始業・終業時刻、労働時間を⾃ら決めることができる制度があります。これらの変形労働時間制やフレックスタイム制を導入する場合は、労使協定の締結や労働基準監督署への届出が必要になる場合がありますので、採用する場合は事前に確認しておきましょう。

なお、法定労働時間を超えて残業する場合は、1時間当たりの賃金の2割5分以上の割増賃金の支払いが必要になり、またその可能性がある場合は事前に労使協定の締結が必要になります(次の項目「人を雇ったらまずしなければいけないこと②」でも説明しますね(^^ゞ)。

■休憩時間について 労働6時間を超えたら45分、8時間を超えたら60分の休憩が必須!

休憩時間の原則は、労働時間の途中に一斉に与え、自由利用できるようにするのが原則で、待機時間や仮眠時間は含まれません。

■休日について 1週間に1回もしくは4週間に4日の休日は必須!

この法定休日にやむを得ず労働をさせる場合は、休日労働と言って、1時間当たりの賃金の3割5分以上の割増賃金の支払いが必要になります。ただし、法定休日を他の勤務日とあらかじめ交換して労働させ、事前または事後に休日を与えた場合(「振替休日」と言います。)は休日の割増賃金の支払いは不要になります。ただし、勤務日の交換を行わず、法定休日に労働させ、事後に「代休」を与える場合は、休日の割増賃金の支払いが必要になります。また、年末年始や夏季休暇などの休日も含めて事前に年間カレンダーで営業日と休日を確定させておきましょう。

(注)法定労働時間、法定休日には農業、水産業の仕事に就いているもの、管理監督者等の適用対象外の業種があります。

ポイント4:保険はどれに加入しないといけないか?給与以外にどれくらいの費用がかかるのか?

公的保険の概要と手続きの方法については、以下で詳しくお話していますので、ぜひ参考にしてください👇

また、公的保険の他にも、損害賠償保険など業種によっては入っておいたほうがよい保険等もあるかと思いますので、同業者に確認しましょう(^^;)

例えば、国の労災保険に上乗せする補償制度である

「労保連労働災害保険(厚生労働大臣認可特定保険)」などもあり、労働災害に伴う補償で公的な補償以外にも、事業主に何らかの上積み補償が求められるケースもあり、そのような労災事故が起こった場合に事業主、労働者、遺族双方の助けとなるものです。

オフィスこころでも令和4年2月より、加入する労働保険事務組合を通してこちらの保険の取り扱いができる予定です(^^ゞ

建設業では公共工事入札のための経営事項審査において15点の加点になりますよ🌟

ポイント5:その他もろもろ 退職金制度とか就業規則とか考えだしたらキリがない?

■退職金について→必須ではありませんが、国の助成がある「中小企業退職金共済制度」を活用するのも手

スタートアップの段階で退職金のことまで考えられないという事業主も多いかと思いますが、主に中小企業の常用労働者を対象とした退職金共済制度である「中小企業退職金共済制度(中退共制度)」等があります。新規加入や掛け金の増額に対して、国の助成制度がある他、掛金は損金または必要経費として全額非課税となりますので、労働者の退職時の最低限の補償として予め検討しておきましょう。ちなみに、平成30年就労条件総合調査(厚生労働省)において、退職手当制度がある企業の割合は統計上80.5%となっています。

■就業規則は必要?→常時10人以上の従業員を雇用する場合は必須

就業規則とは、従業員が守るべき職場のルールや労働条件の詳細を、労働基準法に基づいて会社が定めたものになります。常時10人以上の従業員を雇用している場合は必ず作成し、管轄の労働基準監督署に届け出をすることが必須となります。

最新の労働基準法をクリアした規程を作らないといけないので、専門家の力が必要になる場合も多々あるかと思いますが、自力で作ってみようという方は以下のツールを利用されると便利です。

オフィスこころでも事業主様と何回かの細かな打合せをしながら進める就業規則の作成を承っております(^^ゞ労使双方のためになる、就業規則等をぜひ作っていきましょう。またWORDで「見やすさ、編集のしやすさ」を予め設定したオリジナルの就業規則を提供しておりますので、度々ある法改正にあわせて修正する場合も便利です!

ポイント6:求人はどうやって出したらいい?

大体のことが決まったら、求人を行います。ハローワーク、転職サイト、ホームページやSNSで求人するかなど様々な媒体がありますが、とりあえずハローワークに求人を出す場合は以下のような流れになりますので、ご参照ください。また、採用選考時には年齢制限の禁止や性差別の禁止等の一定のルールがありますので、事前に把握しておきましょう。

人を雇ったらまずしなければいけないこと

①「労働条件通知書」の交付は必須!

「人を雇う」=「労働契約を結ぶ」ことになりますが、まず事業主は労働者に労働条件を明示することが必要です。 さらに、特に重要な次の項目については、口約束だけではなく、きちんと書面を交付する必要があります。なお、原則として書面の交付によりますが、労働者が希望した場合は、FAXや電子メール、SNSメッセージ機能等による明示も可能です。ただし、出力して書面を作成できるものに限られます。

👇以下、書面で明示が必要な事項

・契約はいつまでか(労働契約の期間に関すること)

・期間の定めがある契約の更新についての決まり(更新があるかどうか、更新する場合の判断のしかたなど)

・仕事の時間や休みはどうなっているのか(仕事の始めと終わりの時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、就業時転換〔交替制〕勤務のローテーションなど)

・賃金をどのように支払うのか(賃金の決定、計算と支払いの方法、締切りと支払いの時期)

・辞めるときのきまり(退職に関すること(解雇の事由を含む))

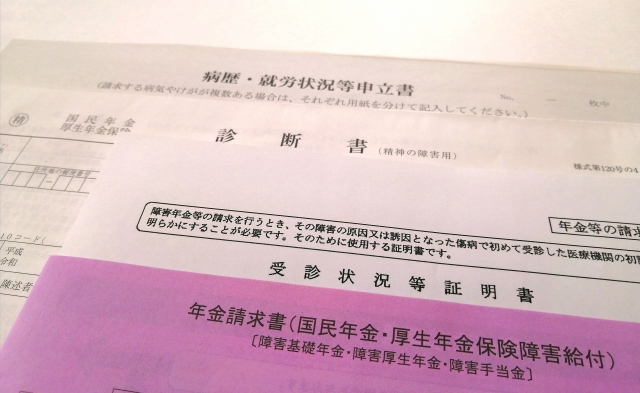

これらは、厚生労働省より提供されている「労働条件通知書」(一般労働者用)の書式等で明示することができます(一般労働者用以外に短時間、派遣、建設業等の個別通知書あり。)。最近はシステム管理する場合が多いと思いますが、その他、労働者名簿、賃金台帳等も揃えておきましょう。この他、以下より労働基準法関係の様々な書式がダウンロードできますので、参考にしてください!

【参考】厚生労働省 労働基準法関係主要様式

②時間外労働や休日労働を行う可能性がある場合は「36(サブロク)協定」の提出を忘れずに!

時間外労働や休日労働を行う可能性が少しでもある場合は、管轄の労働基準監督署へ時間外・休日労働に関する協定届「36(サブロク)協定」の締結と届け出が必要になりますので注意しましょう(協定を締結しておらず、時間外労働や休日労働をさせた場合は違法となります!)。

③各種保険の手続きは従業員のためにも速やかに行いましょう!届出には便利な電子申請の活用も考えましょう💻

雇う予定の従業員が入るべき公的保険(労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険)はどれになりますか?労働時間の他、業種や個人や法人の形態によっても、義務なのか任意なのか、それとも入れないのかが変わってきますので、まずどの保険に入る必要があるのかを把握し、必須の保険については、従業員からマイナンバー等の必要な個人情報を早めに入手し、速やかに手続きを行いましょう。特に健康保険の手続きについては従業員の扶養家族の収入や状況等についての確認も必要になります。必須の保険を手続きした上で、任意の保険については、必要性があるのかどうかじっくり考えて手続きしましょう。

また、現在公的保険の各種届出はほとんど電子申請ができるようになっております。各地域によって状況は異なるかと思いますが、労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所がバラバラの位置にあって紙の届出で手続きしようと思うと、それだけでも大変な労力になります。ですが、それぞれの制度を事業主自身が知るためにも最初は赴いたほうが良いことも多々ありますし、面倒な手続きは社労士などの専門家に依頼して各保険の説明をまとめて受けるのも良いでしょう。後々の細かな入退社時や報酬変更時の手続き等については、有料の電子証明書や事業主等のマイナンバーカードの他、現在デジタル庁が発行している無料の「GbizID」という認証システムを使えば、各種公的機関に赴くことなく、24時間いつでも電子申請することができるので便利です。

【参考】GbizIDで利用できる行政サービス一覧

電子申請の詳細については、また機会がありましたらご案内しますね🍀

④その他、所得税や住民税関係はどうなるのか?

従業員を雇用したとき、労働保険と社会保険以外に必要となるのが税金の手続きです。従業員の所得税や住民税を毎月の給料から天引きし、原則翌月に国や自治体に納める必要があります。

所得税 所得税は原則、給与を支払った翌月10日までに国に納付する必要がありますが、従業員が常時10人未満の場合は、年2回半年分をまとめて納付することが認められています。この特例を受けるためには事前に、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を所轄の税務署に提出しておく必要があります。なお、新しく採用された従業員には「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらい、扶養家族の有無や人数等を確認し、その年の「源泉徴収税額表」を使って毎月の税額計算を行います。なお、法人や個人が新たに給与の支払を始めて、源泉徴収義務者となる場合には、「給与支払事務所等の開設届出書」を、給与支払事務所等を開設してから1か月以内に提出することになっています。

【参考】税額表の種類と使い方(国税庁HP)

住民税 住民税は前年の所得に対して課税される税金です。事業所が従業員にかわって住民税を納税する「特別徴収」は、従業員の前年所得に対して翌年の6月から翌々年の5月までの12か月にわたって給与から控除し、原則翌月10日までに各自治体に納税することになります(事業所は毎年従業員の1月1日現在の住所地市区町村に「給与支払報告書」を提出し、各自治体より前年所得に基づいた特別徴収税額が5月末までに通知されます。)。新しく採用された従業員に前年所得がある場合、前職を退職するときに一括で住民税を支払っている場合や普通徴収で本人が直接支払っている場合は、5月支払い給与までの住民税の控除は不要になりますが、それ以外の場合は特別徴収となりますので、前職場より従業員の「住民税異動届」の送付をしてもらい、各自治体へ連絡し、手続きを進めていきましょう。また、住民税においても従業員が常時10名未満の事業所は、申請により、年12回の納期を年2回とすることもできますが、詳細については各自治体に確認しましょう。

【参考】給与からの特別徴収について(高松市HP)

オフィスこころの所見

以上、人を雇ったら事業主さんがやるべきことという視点で説明させていただきました(^^ゞ前回、前々回のお役立ちミニ講座とあわせてお読みいただくと、大分クリアになるのではないかと思います。最初は手続きがたくさんあって、慣れるまでは相当大変なものですが、各種機関に確認しながらひとつずつ進めていきましょう!また、今後事業を継続的に安定的に拡大させていくには、就業規則や賃金規程等の各種規程については徐々に揃えていくのが望ましいと言えるでしょう。

人を雇うって一筋縄ではいかないんやな(;'∀')今はありがたく雇われる身で何も考えたことなかったけど、少しはその大変さも感じないと💦僕もキャリアを磨いて、いつかは人を雇えるようになりたいなあ🌟

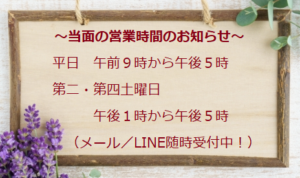

fa-coffee最後までお読みいただきありがとうございました。オフィスこころでは、今後も身近な生活の中で、「こんなときどうしたらいいの?」という疑問に対する解決方法を少しずつ情報提供していきたいと思っています。少しでも誰かのお役に立てますように