みなさん、こんにちは🌟待ちに待ったGWが始まりましたね、ゆっくりお休みできそうですか?前回は働く女性に焦点をあてて、「産前産後休業」の手続きについて説明しましたが、今回は引き続いての「育児休業」について、労働保険/社会保険の各種手続きをまとめたいと思います!ずきんちゃんは今結婚準備で忙しい?

はい!ずきんです💝ようやく新居が決まって、式の段取りも少しずつ進んでいます(^^ゞ今日も前回の続きが聞けるということで楽しみにしてきました!どうぞよろしくお願いします🌟

産前産後に引き続いて、ほとんどの方が子供が1歳になるまで育児休業を取られますが、そのときの手続きや、育休が終わってからのお得な情報など知っておいた方が良いことをまとめるので、ぜひ参考にしてくださいね!

まずは、育児休業とは基本的にどんな仕組みになっているのか理解しよう!

育児休業の根拠は通称「育介法」に規定!基本の育児休業取得パターンはこれ

まずは、育児休業を取得できる人はどんな人?:令和4年4月に法律改正あり!

育児休業に関する決まりごとは、通称「育介法」(正式名称「育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」)に全て記載されています。この中で育児休業が取得できる人は、以前は「雇用された期間が1年以上」という条件がありましたが、この4月に法改正があり、条件は以下のひとつだけになりました。

「A:1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない人」のみの条件になります。育児休業の申出があった時点で、労働契約の更新がないことが確実か否かによって判断されますが、事業主が「更新しない」旨の明示をしていない場合は、「労働契約の更新がないことが確実」とは言えませんので、更新について曖昧である場合は育児休業取得は可能と言えます。

また、「雇用された期間が1年未満」の労働者でも、Aの条件を満たす場合は育児休業の対象になりますが、労使協定によって、「雇用された期間が1年未満」や「1週間の所定労働日数が週2日以下」の場合は育児休業の対象者から除外可能になりますので、事業所の規約等を予め確認しておきましょう。

ちなみに、育児休業の対象になる労働者は雇用されていることが前提となりますので、事業主や役員については使用者側として原則対象になりません。ただし、役員であっても従業員としての身分を有している場合であって、就労実態や給与支払いの面からみて、労働者的性格が強い場合は雇用保険の加入対象になっていますので、そういった方は育児休業も対象となります。

Q1.育児休業の対象となる「子」とは実子や養子のみなの?

A1:いいえ、法律上の親子関係にある子(実子および養子)に加えて、以下のような場合も対象になります。

① 特別養子縁組のための試験的な養育期間にある子を養育している場合

② 養子縁組里親(養子縁組前提の里親)に委託されている子を養育している場合

③ 当該労働者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、当該労働者を養育里親として委託された子を養育する場合

【参考】

特別養子縁組制度について(厚労省HP)

女性の場合、育児休業取得の基本は、産前産後休暇終了後、子が1歳になるまで!

育児休業を取得しようとする女性は、原則1か月前までに事業主に育児休業を取得する申出をしなければいけません。その申出に対し、事業主が承認し、休業期間中の取扱いや休業後の労働条件について示すことになります。初回の申出は最大子が1歳になるまでが上限で、またこの申出に関しては、女性がする場合は現行法においては、原則1子につき1回限りとなります。

【参考書式】

育児休業申出書の様式(労働者→事業主)

育児休業取扱通知書の様式(事業主→労働者)

育児休業の延長は最長子が2歳になるまで可能!延長ができるのはどんなとき?

無事1歳まで育児休業を終了したら、職場復帰となりますが、1歳に達する日において、以下のような理由がある場合は、まずは1歳6か月まで育児休業を延長することが可能です。

①保育所(無認可保育園を除く)の申込みを行っているが、1歳に達する日後の期間について入所できない場合。

②1歳に達する日後の期間について常態として養育を行う予定であった者が、死亡、負傷、疾患などの場合や、婚姻の解消等による事情、または次の子の出産まで6週間(多胎の場合は14週間)以内の場合など。

さらに、延長した1歳6か月の時点で①②の状態が続いている場合はさらに子が2歳になるまで再延長が可能です。

②については、父親が育休を取っている本人で、いつも子供の養育を行っているその配偶者である母親が病気で養育が出来ない場合などに、父親が代わりに育児休業を取る場合などが想定されていますね。父親の育児休業については、現行法では母親の産後期間中の「パパ休暇」、母親・父親ともに育児休業を取得する場合に最大1歳2か月まで延長できる「パパママ育休プラス」などの制度がありますが、大きな法改正がこの10月にありますので、またそのときに機会があればお話ししますね(^^;)

育児休業は3歳まで可能の事業所も!法律的取り扱いはどうなっているのか?

ここまで聞いて、「うちの会社3歳まで育児休業取れるよ!」と思った方もいるかもしれません。恵まれていますね(^^;)今まで説明してきた育児休業はいわゆる「育介法」に規程された育児休業になりますので、原則1歳までで理由があって初めて最大2歳まで延長が認められます。ですが、事業所自体が法を上回る取り扱いをしている場合もありますので、保育園に入所できるかどうか等関係なく、3歳まで育児休業を認める会社もあります。育介法でも、3歳未満の子を育てる労働者に対しては、申出に基づき労働時間の短縮措置などを講じなけれなならないなど規程があります。この規定等に基づき、育児休業に準ずる措置として3歳までの育児休業を認めている場合は、次に説明する雇用保険の「育児休業給付金」とその次に説明する「社会保険料の免除」の対象期間の違いにも絡んできますので、ぜひ続けてお読みください('◇')ゞ

育児休業期間中は雇用保険から「育児休業給付金」が育休開始から半年まで休業前賃金月額の67%、半年後は50%受給が可能!

育休を経験した会社勤めの人は受け取った経験があるかと思いますが、雇用保険から出る「育児休業給付金」についての受給資格は以下のとおりです。

受給資格

①原則1歳未満(最長2歳)の子を養育するために、「育児休業」を取得した被保険者であること。

②育休等開始日前の2年間に、雇用保険の被保険者期間(賃金支払い基礎日数が11日以上ある月)が通算12か月以上あること。

②有期契約労働者の場合は、子が1歳6か月(延長は2歳)に達する日までに労働契約の期間が満了することが明らかでないこと。

なお、ここでいう「育児休業」とは職場復帰を前提に取得するものをいい、休業取得時に退職が確定(予定)している休業は支給の対象になりません。次に支給要件は以下のとおりです。

支給要件

①休業開始日から1カ月ごとに区切った期間(支給単位期間)の初日から末日まで被保険者であること。

②就業日数が支給単位期間ごとに10日以下(10日を超える場合は80時間以下)であること。

③支給単位期間に支払われた賃金が休業開始前の賃金月額の80%未満であること。

育児休業期間中は労務の提供義務が消滅するので、原則労働しないことが前提となりますが、労使の話し合いにより、子の養育をする必要がない期間に限り、一時的、臨時的に就労することは可能になります。支給要件の②はその場合を想定しておりますが、恒常的・定期的に就労する場合は、育児休業をしていることにはなりませんので、注意しましょう!

支給単位ごとの支給額

休業開始時賃金月額(※) × 支給日数 × 67%(休業開始から6か月後は50%)

ただし、休業期間中に会社から賃金が支払われた場合は、賃金と支給額の合計額が賃金月額の80%を超えないように支給額が調整される。

(※)育休等開始前の6か月間(賃金支払基礎日数11日以上の月に限る)の賃金(賞与等除く)を180で割った額

育児休業給付金の手続き

「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」を初回の支給申請を行う日(休業開始日から4カ月を経過する日の属する月の末日まで)までに、ハローワークに提出し、被保険者の受給資格を確認します。受給資格の確認と初回の支給申請を同時に行うことも可能です。この場合、母子健康手帳、賃金台帳、出勤簿、通帳のコピー等が必要になります。

育児休業給付金支給申請書(2回目以降)(初回の支給決定後にハローワークより交付)

なお、育児休業を延長する場合は、延長事由および期間を支給申請書に記載の上、延長理由を証明する書類(例えば保育所に入園できないときは、市区町村が発行した入所不承諾通知書等)を添付し、手続きを行います。

通常は、産後休業終了後に引き続いて育休をとりますので、出産日から58日目(出産日当日+産後休業56日の翌日)が育児休業開始日に該当しますね。なお、育児休業給付金は課税対象になりません。

この前の産前産後休暇中に健康保険から出る出産手当金が終わっても、育児休業給付金があるんですね!それは安心しました🍀

社会保険では「育児休業等取得者申出書」で保険料が最大子が3歳になるまで労使ともに免除に!提出は各パターンごとに必要✍

社会保険(健康保険と厚生年金保険)では育児休業の定義が雇用保険よりも広くなっている

社会保険のほうは、被保険者が3歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合、会社が手続きすることによって被保険者負担および事業主負担ともに社会保険料全額免除(育児休業開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月まで)が受けられます。ここで「え(?_?)」と思った方は鋭いですね。先ほどの雇用保険の育児休業給付金では原則1歳まで(最大でも理由があって2歳まで)でしたが、なぜ社会保険では3歳まで育児休業が認められているのでしょうか?健康保険法および厚生年金保険法で規定する育児休業とは、育介法第五条で規定している(正式な)育児休業の他に、例えば育介法第二十三条や第二十四条では3歳に満たない子を養育するものについて所定労働時間の短縮や始業時刻の変更等の養育をしやすい措置を講じなければならないとなっておりまして、そのような育児休業に準ずる措置によって休業する期間に対しても、保険料免除が認められています。そのため、社会保険では育児休業を以下の4つのカテゴリーに分けて考えられています。

【育介法に規定する育児休業の期間】←育児休業給付金の支給対象となる育児休業のこと!

①1歳未満の子を養育するための育児休業

②保育所待機等の特別な事情がある場合の1歳から1歳6か月に達するまでの育児休業

③保育所待機等の特別な事情がある場合の1歳6か月から2歳に達するまでの育児休業

【育介法に規定する育児休業に準ずる措置による休業の期間】←育児休業「等」の期間、ここが雇用保険と違うところ!この期間は雇用保険から育児休業給付金は支給されません。

④1歳から3歳までの子を養育するための育児休業に準ずる期間

新規

上記の4つの区分それぞれの期間ごとに新規申出が必要になります。

①産後休業終了日翌日

~1歳誕生日前日(パパママ育休プラスの場合は1歳2か月目前日まで) |

②1歳誕生日

~1歳6か月目前日 |

③1歳6か月目

~2歳誕生日前日 |

(※雇用保険でいう育児休業は①→②→③のルートのみ!) |

④1歳誕生日から3歳誕生日前日(理由は問わない)

(①→④の他、①②→④、①②③→④のルートも有り得る) |

延長

上記4つの区分のそれぞれの期間内で終了予定日を延長する場合は、共通記載欄(新規申出)に該当期間内の最初の育児休業取得時に提出した内容を記載し、さらに延長欄に記載が必要です。勘違いしやすいですが、例えば①→②に移行する場合、②の申出は社会保険では「延長」ではなく「新規申出」となりますので、延長欄に記載は不要です。

終了

上記4つの区分のそれぞれの期間内で、予定より早く育児休業を終了した場合は、共通記載欄(新規申出)に該当期間内の最初の育児休業取得時に提出した内容を記載し、さらに終了欄を記載します。

育児休業が終わった後、もし報酬が低くなったら、「育児休業終了時報酬月額変更届」で社会保険料を下げることが可能!

次に育児休業が終わって復帰した後、報酬が低くなっていた場合、

被保険者の申出により、事業主は「育児休業終了時報酬月額変更届」を提出します。これは通常の月額変更届とは仕組みが大きく異なるものになりますので、少しややこしいのですが、以下条件や具体例をみていきましょう。

【育児休業終了時報酬月額変更届の条件はふたつ!】

①従前の標準報酬月額と改定後の標準報酬月額に1等級以上の差が生じるとき

②育児休業等終了日の翌日の属する月以後3か月のうち少なくとも1月における「報酬の支払いの基礎となる日数」が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上であること。ただし、短時間就労者(パート:特定適用事業所の短時間労働者とは区分が異なりますので注意しましょう。大まかに言うと、週30時間以上40時間未満の被保険者になります。)に係る支払い基礎日数の取扱いについては、3か月のいずれも17日未満の場合は、そのうち15日以上17日未満の報酬月額の平均によって算定する。

どちらかというと、月額変更というよりも、4~6月の支払い給与の平均で9月に報酬が決定する「算定基礎届」の取扱いに近いですね。あくまで、被保険者からの申出があって初めて提出できるものです。また月額変更と違って、基本給の変更など固定的賃金の変動を要せず、1等級差でもあれば提出できます。以下は具体例になります!

例:短時間就労者で日給制の場合 育児休業終了日:令和4年2月27日 従前標準報酬月額 170千円

育児休業が終了した日の翌日が

属する月(令和4年2月)

出勤1日 10,000円 |

令和4年3月

出勤15日 150,000円 |

令和4年4月

出勤16日 160,000円 |

→この場合、

育児休業終了日の翌日の属する月以後3か月間に受けた報酬の平均は、令和4年2月は基礎日数が足りないので除き、いずれも17日未満で15日~16日の月の平均をとると155,000円で、

保険料額表では160千円の等級になり、従前より1等級差があるので、育児終了時月変を提出できるということになります。

なお、勤務形態の変更などにより、固定的賃金が変動になる場合は通常の月額変更届の取り扱いが優先になります(先に育児休業終了時月額変更になっていた場合はその等級と比較するので通常は月額変更は非該当になるでしょう。)また、女性のほとんどの方は、産前産後休業に引き続き、育児休業をとられるのであまり使われませんが、産後すぐに復帰される場合は、産前産後休業終了時の月額変更届があり、同様の仕組みで改定が可能です。

知らないと損するかも?報酬月額が出生前より下がるときには、子どもが3歳になるまで厚生年金の報酬月額を従前でみなす「養育特例」があり!

子どもがまだ小さいと、急な熱などで何かとお休みしないといけないこともあって、結果的に報酬が前より下がることがありますよね。前項で、報酬月額が下がって届出をした場合やそれでなくても、次の算定基礎届のときに報酬月額が下がる方も多いかと思います。そんなときに、現在の標準報酬月額自体は届出により変更になり、同時に保険料もそれにあわせて低くなりますが、

厚生年金保険において、将来年金の受給権が発生する場合に、標準報酬月額を子の出生前の高い方の標準報酬月額でみなして計算してくれる特例があります。これは3歳未満の子を養育する被保険者または被保険者であった方が対象になります。また女性だけでなく、子を養育しているのであれば男性も対象になります(必要な届書は

「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」)

Q2:「養育」とは?「養育する子」とは?

A2:養育とは「同居し、看護されていること」であり、妻子と離れて単身赴任中の男性等は該当しません。また、養育する子の範囲としては、育児休業と同様で、実子・養子に加え、特別養子縁組の監護期間にある子及び養子縁組里親に委託されている要保護児童も含まれます。

Q3:そんなの知らなかった!遡及して申出はできるの?

A3:申出を行った日の属する月以前に該当する月があるときは、申出を行った日の属する月の前月までの2年間における対象月について、特例措置が適用されます。なお、被保険者が事業主に申出を行った日に厚生労働大臣に申出があったものとみなすとされているので、事業主が万一提出を怠っていた場合は、2年を超えて申出が認められる場合がありますが、その場合の取扱いについてはレアケースになりますので、事前に年金事務所等に確認しましょう。

ちなみに、第1子に引き続いて、その子が3歳になる前に、第2子を出産する場合もあるかと思います。第1子が3歳になるまでに、第2子の産前産後休業が始まると第1子の養育特例は終了になりますが、第2子の育児休業終了後に再び、第2子の養育特例の申出をすることができますが、そのときの「基準額(みなされる額)」は、第1子のときと同様になる取扱いがありますので、報酬が下がっていく場合はかなり有利ですね(^^ゞ

オフィスこころの所見

今回は前回に引き続いての「育児休業」とその後の手続きについて体系的に説明しました。女性の出産・育児にまつわる手続きは色々な法令が絡んでいて、非常にややこしいのですが、全体としては、子育て世代に優しい制度設計になりますので、手続きをもれなく行えるようにしましょう!出産する女性などが今まで少なかった事業所などでは、初めての手続きで分からないことも多いかと思いますので、ぜひ参考にしてください。

ちなみに、令和4年4月に、本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は一連の制度に関する事項の周知と休業取得の意向確認の措置を個別に行うことや育児休業を取得しやすい雇用環境の整備が義務化されましたので、対象の事業主様は厚生労働省の通知等をしっかり確認しましょう!

産前産後に関する手続きもいっぱいだったけど、育児休業に関する手続きも盛りだくさんで、びっくりしました(^^;)うちの会社では、私がもし今後出産とかがあるとすると、久しぶりのようで、総務の方も以前とは制度が変わっていて慣れないことが多いかとと思うので、確認しながらやっていきたいと思います!今日は勉強になりました。まずは6月の結婚式の準備頑張ります!

ますます、忙しくなるわね!!これからも長く働けて家庭生活と仕事が両立できて、幸せな未来に繋がりますように🌟

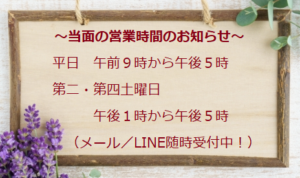

fa-coffee最後までお読みいただきありがとうございました。オフィスこころでは、今後も身近な生活の中で、「こんなときどうしたらいいの?」という疑問に対する解決方法を少しずつ情報提供していきたいと思っています。少しでも誰かのお役に立てますように