みなさんこんにちは、先週から大寒波でこちら四国の香川県でも凄く寒くなっています。1年で一番寒い時期かもしれませんが、立春も過ぎて春は近づいているはずなので、しばしの辛抱ですね。さて、今回は前回「育児」関連の令和7年度の法改正についてお話したので、今度は「介護」関連の法改正事項についてお話ししていきたいと思います!

「介護休業」の制度概要

要介護状態にある対象家族を介護する労働者は、介護休業を取得することが出来ます。

| 要介護状態 | 傷病または身体・精神上の障害により2週間以上の期間にわたり「常時介護を必要とする状態(※)」 ※常時介護を必要とする状態の対象家族とは、「介護保険制度の要介護2以上の認定を受けた対象家族」もしくは、別添の「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」で認められた対象家族になります。 |

| 対象家族 | ○配偶者(事実婚含む)○父母 ○子 ○祖父母 ○兄弟姉妹 ○配偶者の父母 |

| 労働者 | 日々雇用される労働者、取得予定日から起算して93日を経過する日から6か月経過する日までの間に労働契約の期間が満了することが明らかな有期雇用契約労働者は対象とならない。また労使協定の締結により、①入社1年未満の労働者②申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者③1週間の所定労働日数が2日以下の労働者を対象外にすることができる。 |

| 申出 | 休業開始予定日の原則2週間前まで |

| 取得回数 | 対象家族1人につき3回まで |

| 取得期間 | 対象家族1人につき通算して93日まで |

| 終了 | ○取得回数(3回)、取得期間(93日)に達したとき ○対象家族が介護を要しないこととなったとき ○介護休業をしている労働者に別の対象家族の介護休業、または育児休業等が始まったとき |

| 給付 | 介護休業給付金(休業前賃金の67%) |

「介護休業」以外の介護に関する制度概要(介護両立支援制度)

| 制度名 | 対象者 | 内容 | 期間・回数 |

| 介護休暇 | 要介護状態にある対象家族の介護 その他の世話を行う労働者 |

1年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)まで介護その他の世話を行うための休暇を取得できる。(中抜けなしの時間単位の取得も可能) | 原則毎年4月1日から翌年3月31日までの期間ごと |

| 所定外労働の制限 | 要介護状態にある対象家族を 介護する労働者 |

会社は、所定労働時間を超えて労働させてはいけません | 1回の請求につき1か月以上1年以内の期間(請求回数に制限なし) |

| 時間外労働の制限 | 会社は制限時間(1カ月24時間、1年150時間)を超えて時間外労働をさせてはいけません | ||

| 深夜業の制限 | 会社は深夜において労働させてはいけません | 1回の請求につき1か月以上6か月以内の期間(請求回数に制限なし) | |

| 所定労働時間の短縮 | 常時介護を要する対象家族を 介護する労働者 |

会社は対象家族1人につき①~④の措置のいずれかを講じなければいけません。 ①短時間勤務制度 ②フレックスタイム制度 ③時差出勤制度 ④労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度 |

利用開始から3年以上の間で2回以上(④を除く) |

次に、今回の育児・介護休業法の改正内容を整理してみましょう【介護編】

【改正:義務】令和7年4月施行 「介護休暇」を取得できる労働者の要件緩和

これまでは労使協定により、介護休暇の対象から除外できる労働者に①勤続期間が6か月未満の労働者、②週の所定労働日数が2日以下の労働者、③時間単位で介護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者が定められていたのですが、このうち①の勤続期間が6か月未満の労働者が除外できなくなりますので、要は入社間もない方でも労使協定を締結しており、かつ②③に当てはまらない場合は、介護休暇を取得できるようになるということです。

【新設:義務】令和7年4月施行 仕事と介護の両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備

②介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)

③自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の事例の収集・提供

④自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知

【参考】仕事と介護の両立支援 ~両立に向けての具体的ツール~

(介護休業等)事例紹介、制度方針周知ポスター例(厚労省HP)

【新設:義務】令和7年4月施行 介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認

事業主は、家族の介護を必要とする状況である旨の申出を行った労働者に対して、介護休業に関する制度や介護両立支援制度等についての個別周知を行うとともに、これらの制度の利用についての意向確認のための面談等を行うことが義務付けられます。

| 周知事項 | ①介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容) ②介護休業・介護両立支援制度等の申出先(例:人事部など) ③介護休業給付金に関すること |

| 個別周知・意向確認の方法 | ①面談(オンラインも可) ②書面交付 ③ファクシミリ ④電子メール等のいずれか |

【新設:義務】令和7年4月施行 仕事と介護の両立支援制度等に関する早期の情報提供(40歳になる労働者に情報提供必要!)

事業主は、40歳になる労働者等に対して介護休業に関する制度や介護両立支援制度についての周知を行うことが義務付けられます。

| 情報提供期間 | ①労働者が40歳に達する日(誕生日前日)の属する年度(1年間) ②労働者が40歳に達した日の翌日(誕生日)から1年間のいずれか |

| 情報提供事項 | ①介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容) ②介護休業・介護両立支援制度等の申出先(例:人事部など) ③介護休業給付金に関すること |

| 情報提供の方法 | ①面談(オンラインも可) ②書面交付 ③ファクシミリ ④電子メール等のいずれか |

【参考】(介護休業等)個別周知・意向確認書・40歳情報提供記載例(厚労省HP)

【新設:努力義務】令和7年4月施行 介護のためのテレワーク導入

介護のためのテレワーク導入が、要介護状態の家族を介護する労働者に関し事業主が講ずる措置として努力義務になりました。

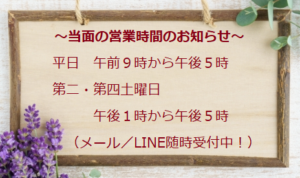

オフィスこころの所見