みなさん、こんにちは🌸あっという間に9月ですね。まだまだ暑い日が続きますが、少し和らいだ感じがあると嬉しいですね。オフィスこころ(代表)は酸味のある青いみかんが好きなのですが、今日初めて露地物の青みかんを発見したので、購入してこれからたくさんいただきたいと思います(;'∀')

さて、久しぶりのミニ講座になってしまいましたが、今回は主に社会保険の適用拡大がテーマです。社会保険の適用拡大については、来年の10月には51人以上の企業が対象になるなど、パートの人も雇用保険だけでなく社会保険に入るという社会の枠組みが段々出来上がっていますね。まずは制度を正しく理解していただくことを目的に、なるべく事業主、従業員双方の目線からお話できればと思います。

社会保険に入る人、入らないといけない人って色々制度が複雑でわかりにくいところもあるのですが、今日はその根本的なところと、実際その瀬戸際にある人にとってはどのような違いがあるのかなど、最後まで読んだらひととおり分かるように説明していきますね。

うちの会社はちょうどパートさん含めると50人くらいなんだけど、対象になるのかなあ。。

そうよね、その辺もよく疑問にでるところなので、今日はまるごと理解できるように頑張るわね(^^ゞ最初は、そもそもの適用の話から入るのですが、適用拡大の話だけでよい人は目次を参考に飛ばしてみていってくださいね。

まだ分からないことがいっぱいなので、今日も楽しみです、よろしくお願いします!

社会保険の適用事業所とは?法人事業所と従業員5人以上の個人事業所(ただし業種による例外あり)が強制適用!

こちらのチャート図で強制適用になるかどうか見ていきましょう。

社会保険の適用事業所か否かについて簡単ですが、表を作成しました!

ちなみに、個人事業所の「5人」の数え方ですが、社会保険の適用になるべき人が5人以上かどうかで判断されるのですが、その適用になるべき人かどうかは次の項目でご確認ください(^^ゞ

ここで軽く問題です👇

✅法人化した理髪店で経営者とその家族およびスタッフ1名のみで運営している場合は強制適用か?→法人なので経営者も含めて強制適用です。

✅コンビニを営む個人事業所で経営者夫妻と常勤従業員3名は強制適用か?→任意適用ですが、適用業種なので常勤従業員が5人以上になると強制適用です。その場合でも経営者夫妻は加入対象になりません。

✅農業を営む個人事業所で経営者と外国人労働者7名を使用している場合は強制適用か?→農業は非適用業種になるので、従業員(国籍関係なし)が何名でも任意適用になります。

適用事業所で被保険者になる人の原則は「常用的使用関係」があるかないかで決まる!

適用事業所で被保険者になるべき人

・法人代表者、役員、正社員(短時間正社員含む←所定労働時間は関係ない)

(役員の場合は常勤か非常勤か決定権があるかなどの実態で総合的に判断になります💦)

・1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数が正社員の3/4以上働くパート・アルバイト等(名称を問わない)←こちらは

「短時間就労者」と呼ばれます。

「常用的使用関係がある」ってのは、いわゆる正社員の3/4以上働いているかどうかなんだね。ぼくの会社の所定労働時間は週40時間、いちおう土日祝日休みの週休二日制で、月の所定労働日数は20日になっているから、週30時間以上かつ15日以上働いている人は社会保険に加入になるっていうことだ!納得。

今日はやたら冴えているわね(;'∀')そのとおりよ。

ちなみに、適用事業所で常用的使用関係があれば国籍とか住所とかも関係なく、試用期間であっても最初から社会保険に加入となります。

一般の被保険者にならない人(年金は国民年金、健康保険は日雇特例被保険者かその適用除外のどちらか)とは?

また、以下のような方は常用的使用関係があっても一般の被保険者とは異なり、これらの方は年金は20歳以上60歳未満であれば国民年金第1号か第3号、健康保険は「健康保険法第3条第2項」のいわゆる日雇特例被保険者手帳を発行される「日雇特例被保険者」の適用になる(実際にこの適用になる方は現在では非常に稀です)のですが、この中でも26日以上使用される見込みがなかったり、任意継続被保険者であったり、他に本業があったり、学生や専業主婦である場合は、その理由を申請の上、厚生労働大臣の承認を受けてこの「日雇特例被保険者」に関しても適用除外になりますので、原則国民健康保険に加入することになります。

①日々雇入れされる人

②2か月以内の期間を定めて使用される人

③季節的業務(4カ月以内)に使用される人

④臨時的事業の事業所(6カ月以内)に使用される人

以上の場合であっても、①は1カ月を超えて引き続き使用されるようになった場合はその日から、②も所定の期間を超えて引き続き使用されるようになった場合はその日からになりますが、当初の雇用期間が2カ月以内であっても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、契約当初から被保険者となりますので注意が必要です。また、③は継続して4か月を超える予定で使用される場合、④は継続して6カ月を超える予定で使用される場合は契約当初から加入になります。

健康保険の適用除外になる人はどんな人か?

また、上記とは別に健康保険に関して、「適用除外」になる人がいますが主に以下のような方々になります。

・船員→船員保険の適用(職業の特性上、通常の健康保険とは違う仕組みがあります。ただし、厚生年金は一般企業と同じ第一号被保険者です。)

・健康保険の適用除外承認を受けて建設国保や医師国保などに加入している人(厚生年金は一般企業と同じ第一号被保険者)。

・国民健康保険組合の事業所に使用される者(厚生年金は一般企業と同じ第一号被保険者)。

・国・地方公共団体の事業所に使用される短時間勤務職員→共済組合制度の短期給付が適用される(厚生年金は一般企業と同じ第一号被保険者)。

・後期高齢者医療制度の被保険者(原則75歳以上ですが、65歳以上で障害のある方は後期高齢者医療制度の被保険者になっている場合があるのでその場合も適用除外です。)

・一部の外国(米国やフランスなど)との社会保障協定によって健康保険の適用を免除されている者。

・所在地が一定しない事業所に使用される者(適用事業所にならず厚生年金も適用除外になります。)

なかなか細かいところを見て行くと難しく説明しきれませんが、基本の適用関係がわかればそれでOKです。ちなみに、一般の方は、健康保険は後期高齢者医療制度に加入する75歳誕生日まで、厚生年金保険は70歳誕生日前日までの加入になります。

社会保険の適用拡大によって強制加入になる人はどんな事業所でどんな風に働く人たちか?

現在、法人単位で常時101人以上の企業は社会保険の適用拡大の対象!令和6年10月からは51人以上に拡大!

平成28年10月に501人以上の企業から週20時間以上働くなど以下の条件を満たした従業員も社会保険に加入する適用拡大が始まり、令和4年10月には101人以上の企業が適用拡大の対象になっています。

適用拡大による「短時間労働者」の条件→雇用保険の対象者とほぼ同じと考えて良いが全く同じではない

1.週の所定労働時間が20時間以上

2.2か月を超えて使用される見込みあり(令和4年10月までは勤務期間1年以上の見込みでした)

3.月額賃金8.8万円以上(ただし、通勤手当、家族手当、時間外手当、賞与等は除く)

4.学生でない

雇用保険の適用条件は覚えていますか?1の条件については同じ、2の条件については、雇用保険は「31日以上雇用されることが見込まれる者」になります。また雇用保険には3のような賃金の条件はありませんね。また4についても原則同じですが、学生であっても休学中、夜間過程の学生であったり、卒業見込みで卒業後も同じ企業で働く学生の場合等も加入対象になります。判断に迷う場合は管轄年金事務所に相談しましょう。

上の4つの条件は満たすけど社会保険加入の夫の被扶養者になっている妻なども社会保険に自分で加入することになるのですか?

そうなんです、上記4つの条件にすべて当てはまる人は強制加入になります。なので、制度を正しく理解した上でも「絶対入りたくない!」とかいう方に対しては、上記4つの条件の一つでも当てはまらないように労働条件を労使合意の元、変えることになります。

うちの会社も来年には適用拡大の対象になるかもしれないけど、こういうパートさんいるかもしれないなあ。。

そうね、でも正しく内容を理解しないまま、誰かの言葉で加入しない!って言われている人もいるかもしれないので、あとの項目で検証などもしているので、しっかり見て正しい判断をしてくださいね。

101人以上とか51人以上とかは何の人数になるのか?→法人単位で本来の社会保険に入るべき人の数で判断!

適用拡大の条件に入る従業員数の考え方は、法人単位になります。なので、法人番号は一緒でも適用事業所が違う場合なども多々あると思いますが、これは法人番号ごとにカウントされることになります。また人数に関しては、本来の社会保険の適用条件である、法人事業所で働く常勤労働者の人数(最初の項目「適用事業所で被保険者になるべき人」をご確認ください!)になるので、適用拡大の対象になる前に社会保険に加入している人数で判断されます。該当の事業所には事前に日本年金機構から案内が届くようになっており、「特定適用事業所該当届」を提出することになります。なお、国、地方公共団体に属する事業所に関しては人数に関わらず、平成29年4月からすべて適用対象になっています。

適用拡大の条件に満たない事業所でも短時間労働者が社会保険に加入することは可能!→任意特定適用で助成金で有利になることも!

現在101人以上の企業が適用拡大の対象ですが、それ未満であっても、任意で特定適用事業所になることは可能になります。この場合は、現在加入の厚生年金の被保険者、70歳以上被用者、および短時間労働者の過半数で組織する労働組合の同意(労働組合がないときは従業員の過半数を代表する者の同意か従業員の2分の1以上の同意)を得たことを証明する書類を添付して「任意特定適用事業所該当申出書」と短時間労働者の資格取得届を提出することになります。

【参考】任意特定適用事業所申し出・取消申し出の手続き(日本年金機構HP)

また、例えば現在社会保険加入者が51人以上100人以下の企業が令和6年10月に先だって任意適用で特定適用事業所になった場合など、IT導入補助金などの条件で有利になる場合などもある他、労働者を新たに社会保険に加入させるとともに、追加の手当などで収入を増加させる取組を行った事業主に支給される助成金もあります。

【参考】キャリアアップ助成金 社会保険適用時処遇改善コース (令和5年10月~)

ひとつ、注意しなければいけないことは、もし任意特定適用事業所になった場合、その他条件を満たす週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者をすべて社会保険に適用しなければいけないことです。この人は加入して、この人は嫌がっているから加入させないというのはなしですので、任意特定適用事業所を申し出る場合はよくよく検討しましょう。

社会保険の適用拡大の対象になると、今までとどう変わるのか?具体的に検証してみましょう。

検証:社会保険(厚生年金保険)に加入することで将来の年金額はどのように違ってくるのか?

現在、社会保険に加入されていない20歳以上60歳未満の人は国民年金に加入されているはずですが、厚生年金保険に加入することで、その基礎年金部分は当然に保証される上、報酬比例部分という上乗せの厚生年金が将来受給できるようにもなります。ここでは2パターンで検証してみましょう。

パターン1:現在国民年金に加入している人:これから厚生年金保険に15年加入

|

現在 |

厚生年金加入後 |

| 月額給与 |

15万円 |

15万円(標報150千円) |

| 国民年金保険料 |

月額16,520円 |

― |

| 厚生年金保険料 |

― |

月額13,725円(本人負担) |

老齢基礎年金

(年額) |

795,000円

(月額66,250円) |

老齢厚生年金

(年額) |

― |

147,987円

(月額12,332円) |

【注】厚生年金保険料率は18.3%で事業主と折半になりますので記載は本人負担分のみです。事業主様はこれと同額の保険料を新たに負担することになります。

こちらは、保険料は安くなっているのに、老齢厚生年金が将来プラスされているので、年金額の面だけみても明らかにお得ですよね。

パターン2:現在健康保険の被扶養配偶者になっている人:これから厚生年金保険に10年加入

|

現在 |

厚生年金加入後 |

| 月額給与 |

10万円 |

10万円(標報98千円) |

| 国民年金保険料 |

加入はしているが負担なし |

― |

| 厚生年金保険料 |

― |

月額8,967円 |

老齢基礎年金

(年額) |

795,000円

(月額66,250円) |

老齢厚生年金

(年額) |

― |

64,456円

(月額5,371円) |

こちらは、実質今まで年金や健康保険料の負担がなかった方の例になります。当然健康保険料・厚生年金保険料を自分で払うことになり、家計に負担になるため加入したくないという方もいらっしゃるかと思います。月額給与の額にもよりますが、老齢厚生年金も上乗せされますし、その他社会保険加入で得られるメリットもあります。保険料負担だけの目線ではなく、トータルな目線で考えてみることが大事です。

健康保険、介護保険も含めた保険料の目安は以下の表で確認しましょう。

【参考】令和5年3月分からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(香川県)

その他、社会保険加入で得られる主なメリット(老齢年金以外で)

①傷病手当金

健康保険に加入していると、業務外の病気やケガで働くことができないとき、支給開始日から1年6カ月を限度に給料の2/3相当が傷病手当金として支給されます。

【参考】

病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)(協会けんぽHP)

②出産手当金/産休育休中の保険料免除/3歳未満の子を養育する場合の従前標準報酬月額のみなし特例措置

出産のため会社を休み報酬を受けられないとき、産前42日産後56日までの間、給料の2/3相当が支給され、

産休育休中は社会保険料が免除されますが、将来の年金給付には従前と同じ標準報酬月額が反映されます。また、あまり知られていないのですが、

被保険者が3歳未満の子を養育する場合に出産前の標準報酬月額より下がる場合は、従前の標準報酬月額を子が3歳になるまで適用させる「

養育期間標準報酬月額特例申出」という制度を利用することが出来ます。この場合、保険料については実際の低い標準報酬月額で払うことになりますが、将来の年金額を計算する場合に従前の高い標準報酬月額でみなされるということになります。

【参考】

出産で会社を休んだとき(出産手当金)(けんぽ協会HP)

保険料の免除等(産休・育休関係)(日本年金機構HP)

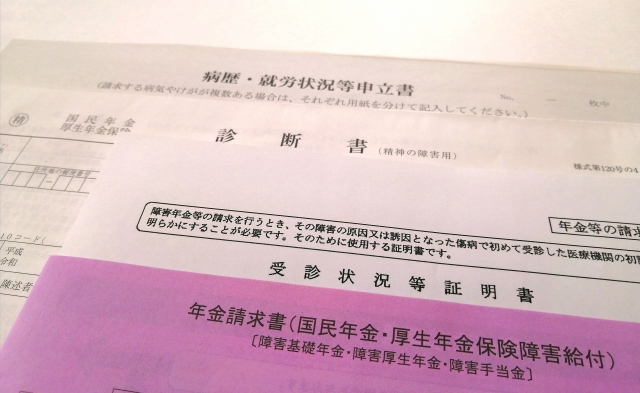

③障害・遺族年金などの保障の拡大

厚生年金に加入することになるので、まさかのとき障害年金などは補償が充実します。また、遺族年金も同様です。例えば障害年金でしたら、国民年金加入中の初診日により障害等級に該当する場合は1~2級までしか対象になりませんが、

厚生年金保険加入中の初診日であれば、1~3級および障害手当金までが対象になり、加給年金の加算対象者も2級以上の場合、国民年金の子だけでなく、配偶者も対象になります。遺族厚生年金の場合は、例えば厚生年金加入中に死亡の場合に、生計維持関係のある配偶者または子に遺族年金が支給されます(ただし、年齢や子の条件など色々ありますので詳細は個別具体的にご確認ください)。

【参考】

障害年金ガイド(令和5年度版)

遺族年金ガイド(令和5年度版)

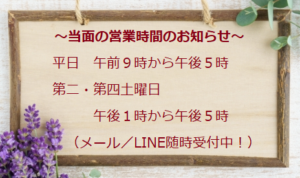

オフィスこころの所見

今回は、今後益々拡大するであろう、社会保険の加入について、トータル的に説明してみました。来年10月には51人以上の企業が適用拡大の対象になりますが、その後は未定です。この人数制限もなくなり、すべての適用事業所において短時間労働者も社会保険加入の流れになるかもしれませんね。働き方については個々それぞれが選択していくものにはなりますが、総じて社会保険に加入することで得られるメリットというのは大きいものです。事業主様の負担も適用拡大によって大きくなることもありますが、従業員に安心して働いてもらうためには、助成金等を利用しながら、この機会に労働条件や給与制度を見直して、より魅力的な企業になることを目指すことができればいいですね。

今日は、中小企業の事業主さんやそこで働く人には絶対知ってほしい内容です!しろ吉もしっかり理解して、悩める事業主さんの助けになりたいです!

それは心強い🌼事業主側、従業員側でそれぞれ観点が違うと思いますが、まずは正しい理解でどのように変わるのかを知ることが重要ですね。適用拡大に関して社会保険労務士を、年金事務所を通じて無料で派遣する仕組みなどもありますので活用してみるのもよいですね。